50年相濡以沫,在迎来“金婚”之际,杭州这对夫妻把自己“捐”给了杭师大

记者 方秀芬 通讯员 陈鑫

在同一所大学,一起教书育人30余年;退休后,两人报名同一个兴趣班,一起周游全世界50余个国家。就在前几天,这对结婚50年的老夫妻,做了一件了不起的事,他们在自愿捐献遗体登记表上签下了大名,决定将自己“捐”给杭州师范大学,算作他们金婚纪念的礼物。老夫妻正是杭州师范大学退休老师,78岁的沈慧麟和76岁的王德琳。

这是一对爱意满满的老夫妻,他们将身体作为最后的礼物,奉献给学生,奉献给世界。人世间所有的善,莫过于此。

杭师大西斗门校区大门进来,右转,走过一条100余米长的小路,便能看到一个教室,这里是杭师大老年大学的教室。每周二,沈老师都要来这里上课,他是旅游文化班班长。在退休后,他一口气报了旅游、摄影、保健三个学习班。当了30余年老师,重新返回课堂时,沈慧麟的身份变成了学生,但与生俱来的敬业和负责,在他任班长期间,表现得淋漓尽致,每年雷打不动举办各类活动,而出国游无疑是最艰巨的。

“80岁以前是最好的年华,如果年纪再大了,就跑不动喽。”退休后,刚开始几年,沈老师和王老师一起帮助女儿带娃。从2009年开始,老夫妻就开始密集出游了,每年1-2次出国游。2009年那年,他们参加了欧洲四国游;2010年,他们去了美国;2011年去了新西兰……最近的一次是2018年4月底,他们去了日本大阪东京等地。

“土耳其卡帕多奇亚是世界上最壮观的风化区,触目所及尽是被吹残后的天然石雕。”王德琳老师在一个旅游APP里,有自己的旅游专栏,她将这10年的旅游以图片形式记录下来,分别国外游和国内游作品集,每个作品集还配上了古典音乐,足见用心。在美国夏威夷海滩边,夫妻两穿上了同款红色T恤,手挽手在蓝色的海边漫步,悠闲且浪漫。

其实,早在30年前,就注定这是一段美满的婚姻。在70年代末,王老师从南开大学化学系毕业后,分配到了当时的杭州师范学院,而沈老师则是在中科院上海分所工作,两人两地分居。如何实现家庭大团圆呢?身为杭州人的王老师希望把家安在杭州,在听了妻子的心愿后,沈老师则义无反顾地从上海来到杭州,进入相同的大学工作。

夫妻俩同心同德,相濡以沫,走过风风雨雨的50年,迎来了金婚。

正如沈老师所言,人生不可能一帆风顺。2018年5月7日,对沈老师和王老师来说,来了一个晴天霹雳。在体检中,王老师被检查出了胰腺癌。5月24日动了手术,现在一直在家休养。沈老师也放弃了旅游,陪伴在爱人身边。

“当时医生说只能活半年。看来,现在我们赚到了。”沈老师谈及爱人的身体健康时,眼角泛出些许泪花。眼看国庆要到了,他们的金婚纪念日也马上来临,王老师不断催促沈老师去办一件大事,了却多年的心愿,将自己的遗体捐赠给杭州师范大学。而这个决定,得到了女儿女婿的支持和理解。

“这样的决定,是夫妻俩共同的决定,没有彼此说服,俩人心有灵犀的想到一块了。”沈老师坦言,他的决定深受老母亲的影响,老母亲在92岁过世后,骨灰直接洒向了钱塘江。沈老师非常赞成“厚养薄葬”的理念。

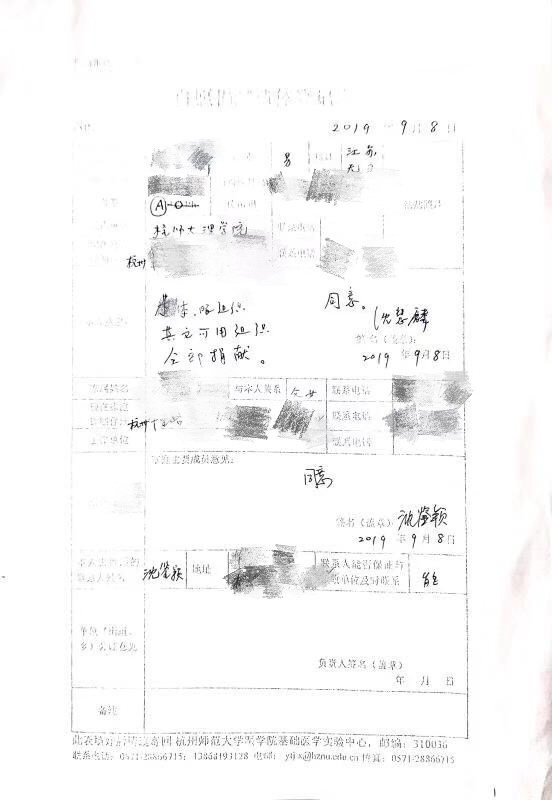

在自愿捐献遗体登记表中,沈老师写下了一句,“遗体的眼组织及其可用组织全部捐献。”沈老师感慨地说,杭州师范大学刚好有医学院,医学生在实验课上需要不少“大体老师”,于是,他们想到了遗体捐献,捐给医学院,供医学生解剖所用,只要有用,尽管用。只要用得着,他觉得蛮开心的。

在沈老师眼里,捐献是个人的决定,只是一件小事,惊动多家媒体反而让他觉得有点难为情。采访结束时,沈老师似乎犹豫再三,鼓起了勇气,向现场一家电视媒体提了一个小小的要求,他想知道电视台播出的时间,因为他想让老伴看看,他们上电视了。无论何时何地,沈老师心里始终装着老伴。

“夫妻俩不离不弃,步调相当一致,就说最后的归宿,他们都选择了捐赠。”杭师大离退休处处长吴烨感动道,原本来捐赠的人并不是很多,而夫妻一起来捐赠的,则少之又少,据我们所知,夫妇俩人一起在杭师大退休并同时捐献遗体给学校的,到目前为止是第一对,也是为这个世界做出最后的一点奉献。

“捐赠给医学生教学所用,这本身是一种爱的传递,也是老师的一种初心。” 吴烨说,杭师大近年来涌现了很多让人感动的学生人物事迹,正是因为有一群像沈慧麟和王德琳这样的老师,他们一直在传承爱心和责任,并把这些正能量能发扬光大。

编辑 杨俏颖